肖恩·斯库利:我有很强的理性 但同时我也很热血

“我希望我的作品既有具象的部分,又有属于抽象艺术的自由表现。所以我想把人们从绘画中去掉的东西放回其中。抽象画的历史就是不断做减法的历史,减法比加法容易,因为减法看起来更激进。但是什么都减掉之后,绘画就不再发出自己的声音了。我想把比喻性、人文主义精神、情感和人际关系放回去。”(图:长达 8 米的大幅油画《日与夜》)

“我希望我的作品既有具象的部分,又有属于抽象艺术的自由表现。所以我想把人们从绘画中去掉的东西放回其中。抽象画的历史就是不断做减法的历史,减法比加法容易,因为减法看起来更激进。但是什么都减掉之后,绘画就不再发出自己的声音了。我想把比喻性、人文主义精神、情感和人际关系放回去。”(图:长达 8 米的大幅油画《日与夜》)

文:韩见 编辑:鲁毅 摄影:小武

据说肖恩·斯库利(Sean Scully)很幽默。可是网络流传的一段视频采访,只展现出他严肃的一面。当记者请这位“二战”后重要的抽象绘画和国际艺术大师介绍一下他的作品,“以便人们更容易理解”时,他立刻回答:“让人们易于理解?这不是我的事情。”

10 月底,斯库利为即将于 11 月 23 日开幕的 50 周年回顾展《随心而行》预热而来到上海。他个头很大,总是穿着工装,面相也有点凶悍。但是采访他时,发现他确实爱开玩笑,而且这种玩笑往往建立在他令人生畏的外表之上。当他板起脸来拒绝一个要求时,所有人都觉得最好还是当真,然后他就会哈哈大笑,说,我都听你们的,我是“人民的奴仆”。

此次展览经过两年的筹备,涵盖了斯库利各个时期最重要的作品,借展于欧美多个重要博物馆以及画廊和私人收藏,包括油画、色粉笔、素描、摄影等一百多件作品,包括长达 8 米的大幅油画《日与夜》、曾在大都会博物馆展出过的《光之墙》系列等。他还受上一次中国之行的启发,在展览举办地喜马拉雅美术馆创作了大型雕塑《中国堆砌》。

斯库利那些由不同大小、形状的色块组成的油画看起来简单,针对的议题却很复杂。“我对艺术的可能性抱有非常浪漫的想法,我认为它是‘个人的普遍性’,从这个意义上讲,我的工作是繁复的。”他使用的几何图形不是精确的几何图形,调色时也没有固定配比——保留一定程度的混乱和失控,让直觉作出判断。这么做有时候会失败,但却使他的抽象画蕴含了无比纤细的情感。他反对那些在两次世界大战之间出现过,又在现代主义终结之后重现的离奇、乖张、扭曲的艺术潮流,人文主义才是他内在的信仰。

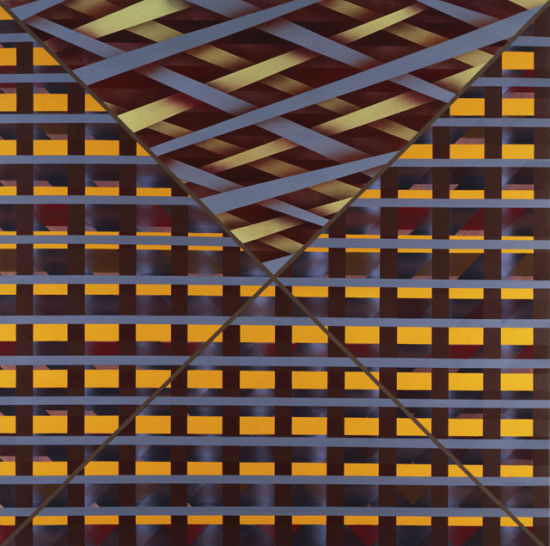

斯库利那些由不同大小、形状的色块组成的油画看起来简单,针对的议题却很复杂《Backs And Fronts》1981

斯库利那些由不同大小、形状的色块组成的油画看起来简单,针对的议题却很复杂《Backs And Fronts》1981

《20 Meain》2007

《20 Meain》2007

作为一个流浪的爱尔兰人的身份意识对斯库利的创作有着不可忽视的影响,作为一个离开故乡多年的爱尔兰人,他的性格中有一种挥散不去的愁绪,像毯子一般覆盖在原始的冲动之上,也像他作画的方式,通过层层上色,使画面一点点变暗,变得难以描述。他喜欢塞缪尔·贝克特,一个同样离开了爱尔兰的爱尔兰作家。第一次看话剧《等待戈多》时,他还是个在英格兰北部纽卡斯尔大学就读的艺术系学生。“1970 年,这部话剧在大学剧院上演时,我感觉身在天堂。贝克特让人物与背景虚化,然后是时间推移,于是我们等待。等待的同时,我们好奇。不论戈多来还是不来,我根本不在乎,但我犹如在天上居高临下地观察人们的等待,谈论着等待,在世界尽头,世界末日来临,时间戛然而止。我很高兴看到了一个真实可信的故事。”

他甚至为贝克特撰写了大量评论。他说:“有些人欣赏贝克特的简洁,但这是一种爱尔兰式的简洁,不是简陋,是一丝不苟。这就是爱尔兰和它的故事,贝克特以独特的方式成为讲故事的人。重点是这个过程本身,这是一个令人发怒,并且谜一样的系统,它的有序和一丝不苟能使愤怒持久。最终谁也没来,毫无结果,只有时间流逝。一切都黯淡了,一切都是黑色和灰色的。但其中有幽默。这里没有希望,却有反抗,一种叛逆的愉悦。叛逆喜爱所有的绝望并且使绝望加剧,使绝望更有味道。绝望等于真实,真实等于涂上了黑色的喜剧。”当然,这些评论中也包含了斯库利自身创作的基础,即复杂的、可能没有解答的问题的探索。为此斯库利创作了许多与贝克特有关的作品,很多是耗费体力的大画。在他看来,这些作品包含着一种自信,即“断言它们陷入谬误,并证明如何不陷入。如何不陷入,如何不去做一件事,如何不画一幅画,如何不画条纹。它们提出问题,但不是任何问题都有答案。”

还有画家弗朗西斯·培根,也是斯库利喜欢的爱尔兰人。他描述培根如同在描述培根的画:“有一天我在街上看到了培根,完完全全喝醉了。我就在他旁边,他走上街,非常努力地不让自己摔倒。”对培根的回忆使斯库利产生了一些想法,于是他立刻拿过便签,边回答我的问题边把它们简单地记录下来:“你自身的泥潭将你置于一个必须爬出来的洞里”,“破坏的冲动,通过酒精!”、“感觉和控制”……斯库利打算将这些只言片语发展成长篇评论,培根身上复杂性和真实性显然也令他着迷:“太神奇了,他几乎毁了他自己,从而强迫自己与自己的毁灭作斗争。”

肖恩·斯库利(Sean Scully)是战后抽象绘画中最重要的一位国际艺术大师;他 1945 年出生于爱尔兰都柏林,1975 年移民美国;现在创作和生活于美国纽约、西班牙巴塞罗那和德国慕尼黑。肖恩·斯库利被哲学家和艺术评论家阿瑟·丹托评论为“属于我们这个时代重要的油画大师之一”。

肖恩·斯库利(Sean Scully)是战后抽象绘画中最重要的一位国际艺术大师;他 1945 年出生于爱尔兰都柏林,1975 年移民美国;现在创作和生活于美国纽约、西班牙巴塞罗那和德国慕尼黑。肖恩·斯库利被哲学家和艺术评论家阿瑟·丹托评论为“属于我们这个时代重要的油画大师之一”。

S=肖恩·斯库利(Sean Scully)

B:你早年画过一些具象画,是什么原因使你转向了抽象的表达?

S:刚开始绘画的时候,我住在伦敦,那是一个很具象的环境。那时候有弗朗西斯·培根,一个伟大的画家,像我一样是半个爱尔兰人,也和我一样是半个疯子。还好只是半疯。后来我深受国际主义的影响,对共产主义、社会主义和“十月革命”都很感兴趣。国际主义激发了十月革命以及至上主义、建构主义。艺术的普遍性与公认的定义共同作用,从而创造出人们未曾见过的东西。这种自由的思考有点像建筑思维,但去掉了空间,所以一切都被压缩了。

B:上世纪 70 年代你去到美国,到了 1981 年,你的抽象风格也有所改变。在此之前是比较精细的网格,后来线条变得比较粗,边界也没那么明确了。这种变化是如何发生的?

S:因为我经历了一次危机。我一直是个想要与人们交流的人,有很强的同情心和换位思考能力。我希望我的作品既有具象的部分,又有属于抽象艺术的自由表现。所以我想把人们从绘画中去掉的东西放回其中。抽象画的历史就是不断做减法的历史,减法比加法容易,因为减法看起来更激进。但是什么都减掉之后,绘画就不再发出自己的声音了。我想把比喻性、人文主义精神、情感和人际关系放回去。

B:可不可以把这种做法视为你对极简主义的反思和批判?

S:是的,我是向极简主义宣战了。当时观众的反应喜忧参半,因为美国人在极简主义艺术上投资巨大,所以当我反其道而行之时,出现了很多负面评价。但我要让抽象画对人们产生意义,为了挽救绘画,不得不这么做。

B:前阵子你和中国的抽象艺术家丁乙有一次对谈。你说随着年龄增长,你把更多感性的东西放进了绘画里。但是在另一次访谈中,你也说过,希望自己的绘画回到想法和观念中去,而不是像表现主义者那样沉浸在人性和情感之中。怎么看这两种不太一样的观点?

S:我认为不同的冲动是可以结合起来的,我允许它们同时作用,不需要相互妥协。拉斐尔是我很喜欢的画家,他一方面继承了达芬奇完美的线条、线性的艺术,一方面也有米开朗基罗式强有力的男子气,他把两者都充分发挥,创造出完美的艺术。我的追求也是如此,我既不向表现主义投降,也不搞那些死气沉沉的唯智论。我两者都想要。德国有很多评论将我的作品和尼采的哲学相比,尼采相信感情和思想可以同时充分发挥而且并存。不过他疯了……我也许不久也会疯。

B:你的绘画方式,是动手之前已经形成全面的想法,还是边画边想?

S:我是个经验性的艺术家,如果我有一个想法,我就能在脑海中看到一件完成了的作品。但是真正创作的时候,还是会有意料之外的事情发生,因为这是我允许的,也是我努力达到的目标之一。这次为喜马拉雅美术馆的展览做的大雕塑,尚未完成时我完全不知道它最后会如何,会不会有意义。我是凭着直觉的信念在工作。我通常不会先做一个小作品当做草稿,如果不错,再做一个大的;我通常先做一个大的,如果成功了,再做小的。在创作过程中,会有一些真实的东西、美丽的东西以及我所不了解的东西出来。我有很强的理性,但同时我也很热血。

《Tower》2009

《Tower》2009

B:听说你作画有时候很快,有时候很慢,有一幅画甚至画了十几年,原因是什么?

S:我想那些花了很长时间才完成的作品,一开始我就知道要花很长时间。因为它们通常是为了应对一些难以解决的问题、无法调和的两种本体,它们是关于问题的创作。而那些画得很快的,多半出自非常真实的原始的冲动,出自我们最初了解事物的直觉。直觉是与灵魂相连的,它能够指引方向。有时候当我们想得太多、太纠结于概念,就会遇到政治和社会方面的问题,但其实每个人内心都知道什么是对的,什么是真的。我试图不做矫正、直接地表现这一点,这是我现在相信的东西。

B:你曾说年轻人没办法很好地在作品中表现情感,以你的经验,当年纪渐长,反而更加擅长将情感融入作品之中。通常大家都认为年轻人才是情感充沛的,那么你所指的情感是怎样的情感?

S:嗯,是个好问题。我想还是从年轻人说起。年轻人拥有情感,往往是因为他们活在当下,感情容易爆发。这对文明的生命力是很重要的,就是要由年轻人来反对权威。我以前也做过很多类似的事情,比如在伦敦参加反南非种族隔离的示威游行,还被警察揪住头发打过,那次抗议还颇有成效。但我发现,作为一个艺术家,年纪大了之后,反而在某种程度上更加自由,摆脱了追求自己职业发展的野心,因此在创作上能够随心所欲。

B:作为抽象艺术家,你也受到过蒙德里安的影响,听说你现在看《百老汇爵士》这幅名作的感受,与第一次看时很不一样?

S:我年轻的时候更喜欢蒙德里安。现在不喜欢他死板的条条框框,也不喜欢纯粹性。经历了大半人生之后,我变得能够容忍很多事情,了解有些力量是自发地运作的,并且有很多不同,但同时发挥作用的力量。这种包容性更能代表现在的我。因为我认识到,很多事情可能同时都是对的,一件事是真的,不代表另一件事是假的。但在蒙德里安那里并非如此,他是通神论的拥护者。我与他相反,我不会有意模仿任何意义上的完美,我相信不完美。

B:你说到包容性,的确你现在的作品都没有坚硬的边缘,像一条毯子,甚至让人联想到莫兰迪。

S:我写过关于莫兰迪的文章。我想人类始终有一个深层的问题,就是事物是如何相遇的,不同的人、国家、概念、信念是如何碰撞的。我试图通过作品来隐喻这个话题,即各种方式的融合与并存。就像之前说的,不是让步、调整,而是通过作品让它们并存。这源自我内在的人文主义信仰。

B:你的许多作品都以爱尔兰作家塞缪尔·贝克特为题,你们见过吗?

S:没有,我还在读书时他就去世了。但我喜欢他的作品,觉得和他之间有某种天然的关联,关于他,我也写过很长的文章。我们之间有很多相似性,我们不仅仅是爱尔兰人,而且是英格兰的爱尔兰人,既自律又充满怒火,有一种“愤怒的简洁”。贝克特的创作方式是非常严谨的,但前提却是疯狂,这是他的伟大之处。这也是我的方式,我作品中翻来覆去的重复,来自我早年喜爱的摇滚乐。

斯库利和贝克特一样,不仅仅是爱尔兰人,而且是英格兰的爱尔兰人,既自律又充满怒火,有一种“愤怒的简洁”。“贝克特的创作方式是非常严谨的,但前提却是疯狂,这是他的伟大之处。这也是我的方式,我作品中翻来覆去的重复,来自我早年喜爱的摇滚乐。”《Diagonal Inset》1973

斯库利和贝克特一样,不仅仅是爱尔兰人,而且是英格兰的爱尔兰人,既自律又充满怒火,有一种“愤怒的简洁”。“贝克特的创作方式是非常严谨的,但前提却是疯狂,这是他的伟大之处。这也是我的方式,我作品中翻来覆去的重复,来自我早年喜爱的摇滚乐。”《Diagonal Inset》1973

B:你很早就离开都柏林移居伦敦,后来又去了纽约,这么多年来回过爱尔兰吗?

S:其实我在都柏林有很多朋友,常常想回去但从来没有真的回去过。我在纽约住了这么多年,等儿子十四五岁时,也许会搬到别的地方去,不排除去都柏林。我不想让我青春期的孩子在纽约生活,因为那里的人们有枪。青春期的孩子的社会角色就是反抗权威,而纽约的警察又很法西斯。你知道吗,美国的监禁人口率是全世界最高的,可那是自由的土地,“自由入狱”。

- 上一个宝物: 杨正新简介

- 下一个宝物: 丁丁历险记里有勇有谋的中国张是上海雕塑家张充仁